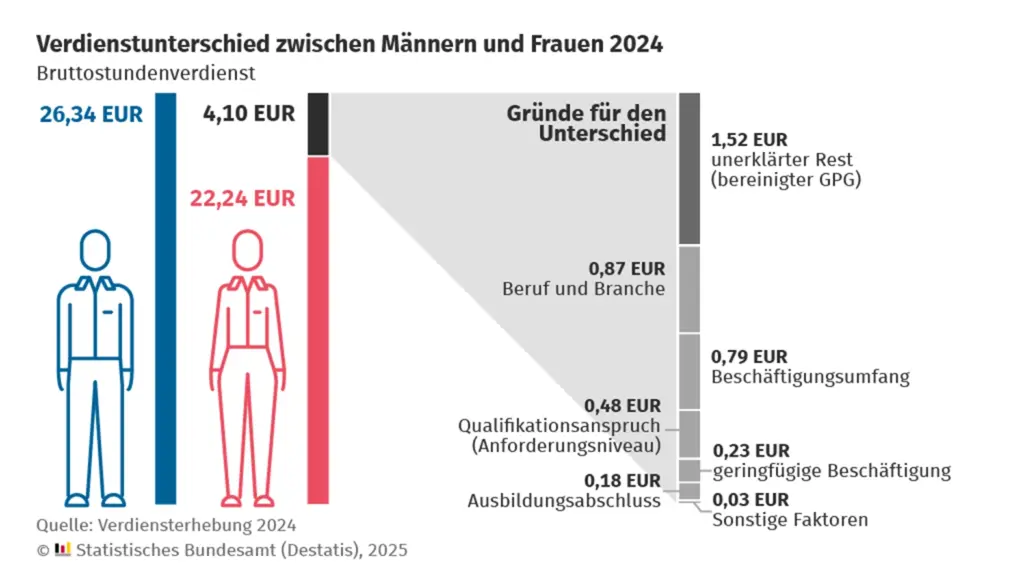

Deutschland. Frauen werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt diskriminiert – das ist amtlich: „Frauen haben im Jahr 2024 in Deutschland pro Stunde durchschnittlich 16 Prozent weniger verdient als Männer”, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am 13. Februar 2024 mit. „Frauen erhielten mit 22,24 Euro einen um 4,10 Euro geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdienst als Männer (26,34 Euro).”

Im Vergleich zum Vorjahr sei der „unbereinigte Gender Pay Gap” um zwei Prozentpunkte gesunken – also das unbereinigte geschlechterspezifische Lohngefälle. „Das war der stärkste Rückgang seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006”, merkt das Bundesamt an.

Wie haben sich die Bruttomonatsverdienste von Männern und Frauen entwickelt?

„Der Rückgang des unbereinigten Gender Pay Gaps ist vor allem auf die stärkere Entwicklung der Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) von Frauen zurückzuführen”, erklärt die Behörde. „Im Jahr 2024 stiegen die Bruttomonatsverdienste der Frauen gegenüber 2023 um rund 8 Prozent von durchschnittlich 2633 Euro auf 2851 Euro. Der durchschnittliche Bruttomonatsverdienst von Männern stieg schwächer um rund 5 Prozent von 3873 Euro auf 4078 Euro.”

Lohn-Unterschiede zwischen Männern und Frauen (in %)

| Gebiet | 2014 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 |

| Hessen | 24 | 21 | 21 | 20 | 19 |

| Baden-Württemberg | 27 | 24 | 23 | 22 | 19 |

| Hamburg | 22 | 21 | 18 | 18 | 18 |

| Bayern | 25 | 24 | 21 | 21 | 18 |

| Bremen | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 |

| Nordrhein-Westfalen | 23 | 20 | 17 | 17 | 16 |

| Saarland | 23 | 23 | 18 | 18 | 16 |

| Niedersachsen | 22 | 21 | 18 | 18 | 15 |

| Rheinland-Pfalz | 21 | 18 | 15 | 15 | 14 |

| Schleswig-Holstein | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 |

| Berlin | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 |

| Mecklenburg-Vorpommern | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |

| Sachsen | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 |

| Thüringen | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 |

| Sachsen-Anhalt | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 |

| Brandenburg | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |

| Erläuterungen: Die Prozent-Werte sind der Lohn-Unterschied zwischen Männern und Frauen, der als unbereinigter Gender Pay Gap bezeichnet wird. Datengrundlage der Jahre 2006 bis 2021 war die Verdienststrukturerhebung. Ab 2022: Ergebnisse der Verdiensterhebung. Quelle: Statistisches Bundesamt | |||||

Der „bereinigte Gender Pay Gap” liegt nach Berechnung der staatlichen Statistiker hingegen „unverändert bei 6 Prozent”. Das heißt: „Demnach verdienten Arbeitnehmerinnen im Durchschnitt auch bei vergleichbarer Tätigkeit, Qualifikation und Erwerbsbiografie im Jahr 2024 pro Stunde 6 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen (westliche Bundesländer: 6 Prozent, östliche Bundesländer: 8 Prozent).”

Zur Veranschaulichung der Gender-Pay-Gap-Berechnung hat das Statistik-Amt die folgende Grafik veröffentlicht:

Das Statistische Bundesamt hat also zunächst den mathematisch feststellbaren Lohn-Unterschied zwischen Männern und Frauen ermittelt (unbereinigter Gender Pay Gap) – und dann nach berechenbaren Faktoren gesucht, die den Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen erklären können.

Warum verdienen Frauen weniger als Männer?

Zu den Gründen für Verdienst-Unterschiede zählt demnach, dass „Frauen häufiger in schlechter bezahlten Berufen und Branchen tätig sind”. So verdient ein Arbeiter in der Autoindustrie in der Regel (viel) mehr als eine Bäckereifachverkäuferin.

„Ein weiterer Faktor, um den Verdienstunterschied zu erklären, ist der Beschäftigungsumfang”, schreibt das Amt. „Frauen sind häufiger in Teilzeit beschäftigt, was in der Regel mit geringeren durchschnittlichen Bruttostundenverdiensten

einhergeht.”

Eine weitere Verdienstlücke lässt sich laut der Behörde „durch das Anforderungsniveau des Berufs erklären”. Demnach haben tendenziell mehr Frauen als Männer Berufe mit einem niedrigeren Anforderungsniveau.

Wie viel Lohn-Unterschied zwischen Frauen und Männern ist nicht erklärbar?

Unterm Strich bleiben 37 Prozent des Verdienstunterschieds (1,52 Euro von 4,10 Euro vom Bruttostundenverdienst), die von den Statistikern nicht erklärt beziehungsweise zumindest nicht berechnet werden können: „Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Unterschiede geringer ausfallen würden, wenn weitere Informationen über lohnrelevante Einflussfaktoren für die Analyse zur Verfügung stünden, etwa Angaben zu Erwerbsunterbrechungen aufgrund von Schwangerschaft, der Geburt von Kindern oder der Pflege von Angehörigen.” Der bereinigte Gender Pay Gap sei daher als „Obergrenze” für eine „mögliche Verdienstdiskriminierung von Frauen zu verstehen”, schreibt das Statistische Bundesamt.

Lohn-Unterschiede zwischen Männern und Frauen (bereinigt, in %)

| Gebiet | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |

| Früheres Bundesgebiet | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

| Neue Länder | 12 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 |

| Erläuterungen: Dieser Lohn-Unterschied zwischen Männern und Frauen wird als „bereinigter Gender Pay Gap” bezeichnet. Datengrundlage waren in den Jahren 2006 bis 2018 die Ergebnisse aus der Verdienststrukturerhebung. Seit 2022: Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. Quelle: Statistisches Bundesamt | |||||||

Wie lässt sich die Lohn-Benachteiligung von Frauen bewerten?

Aus der Darstellung des Statistischen Bundesamtes geht hervor: Es gibt aus der betriebswirtschaftlichen Logik heraus zumindest teilweise Gründe dafür, Frauen schlechter zu bezahlen als Männer. Die Erklärungen, die das Bundesamt nennt, deuten jedoch ihrerseits auf eine Benachteiligung von Frauen hin – in der Gesellschaft und damit verbunden auf dem Arbeitsmarkt. Denn warum sind Frauen oft in schlechter bezahlten Berufen und Branchen tätig? Warum arbeiten sie in Jobs mit geringerem Anforderungsniveau? Und warum arbeiten mehr Frauen als Männer in Teilzeit?

Bei lebensnaher Betrachtung liegt die Vermutung nahe, dass sich diese Fragen mit den Lebensbedingungen von Frauen beantworten lassen, die bisher nicht statistisch erfasst sind: Babypausen, die geschlechterbedingt unausweichlich sind. Und längere berufliche Pausen von Frauen durch Kindererziehung und Angehörigenpflege – obwohl beides auch Männer übernehmen könnten.

Es bedarf keiner Statistik, sondern nur etwas Lebenserfahrung, um festzustellen: Je eingeschränkter jemand für seine berufliche Arbeit zur Verfügung steht, desto schwieriger hat er es, gut bezahlte Jobs zu bekommen. Ein zusätzliches Erschwernis ist die Befürchtung mancher Arbeitgeber, dass Mütter wegen Kinderkrankheiten mehr ausfallen als Väter. Dann bleibt in vielen Fällen „nur” der Teilzeit-Job in der Bäckerei, im Supermarkt oder auch in einem besser bezahlten Bereich.

In welchen Bereichen sind die Lohn-Unterschiede besonderes groß?

Das Statistische Bundesamt hat sich die Lohn-Unterschiede von Männern und Frauen nicht nur insgesamt angeschaut, sondern auch nach Wirtschaftszweigen. Dabei hat sich herausgestellt, dass Frauen im Vergleich zu Männern im Bereich von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen besonders schlecht bezahlt werden. Dahinter folgt der Sektor der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen. Und dann kommen Kunst und Unterhaltung.

Besonders große Auswirkungen dürften die Lohn-Unterschiede im „Verarbeitenden Gewerbe” haben, zu dem die Industrie mit ihren vielen, vielen Arbeitsplätzen zählt – beispielsweise die Auto-Industrie.

Dahingegen sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden lohnmäßig gleichauf sein. Und im Bereich von Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie der Beseitigung von Umweltverschmutzung verdienen Frauen laut Statistischem Bundesamt sogar besser als Männer.

Lohn-Unterschiede zwischen Männern und Frauen nach Wirtschaftszweigen (in %)

| Wirtschaftszweig | 2014 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| Gesamtwirtschaft (ohne öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung) | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 |

| Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 29 | 24 | 27 | 26 | 26 |

| Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 |

| Kunst, Unterhaltung und Erholung | 30 | (29) | 20 | 20 | 21 |

| Verarbeitendes Gewerbe | 27 | 23 | 21 | 20 | 19 |

| Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 25 | 22 | 22 | 21 | 19 |

| Information und Kommunikation | 26 | 25 | 22 | 21 | 19 |

| Gesundheits- und Sozialwesen | 23 | 24 | 21 | 20 | 19 |

| Energieversorgung | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 |

| Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 23 | 16 | 16 | 17 | 14 |

| Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 |

| Grundstücks- und Wohnungswesen | 16 | 16 | 16 | -8 | 12 |

| Baugewerbe | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 |

| Erziehung und Unterricht | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 |

| Gastgewerbe | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 |

| Verkehr und Lagerei | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |

| Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 0 | 7 | 2 | -1 | 0 |

| Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 5 | 4 | -1 | -1 | -2 |

| Zur Erläuterung: Bei den Lohn-Unterschieden zwischen Männern und Frauen handelt es sich um den sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap. Die Datengrundlage der Jahre 2006 bis 2021 war die Verdienststrukturerhebung. Ab 2022 sind es Ergebnisse aus der Verdiensterhebung. Klammern um einen Wert bedeuten, dass der Aussagewert eingeschränkt ist, da der entsprechende Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. Quelle: Statistisches Bundesamt | |||||

Gibt es auch im Öffentlichen Dienst Lohn-Unterschiede zwischen Männern und Frauen?

Das Statistische Bundesamt hat Frauen- und Männerlöhne auch im Öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft verglichen. Demnach ist der unbereinigte Gender Pay Gap im Öffentlichen Dienst niedriger als in der Privatwirtschaft – aber auch hier gibt es 7 Prozent Unterschied. Und das ist dem Öffentlichen Dienst in den westdeutschen Bundesländern geschuldet. Denn in den ostdeutschen Bundesländern hat das Statistische Bundesamt keinen Lohn-Unterschied zwischen Männern und Frauen im Öffentlichen Dienst festgestellt.

Geschlechtsspezifischer Verdienstabstand im Öffentlichen Dienst (%)

| Untergliederung | 2014 | 2018 | 2022 | 2023 | 2024 |

|---|---|---|---|---|---|

| DEUTSCHLAND | |||||

| Öffentlicher Dienst | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 |

| Privatwirtschaft | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 |

| Insgesamt | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 |

| WESTDEUTSCHLAND | |||||

| Öffentlicher Dienst | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 |

| Privatwirtschaft | 25 | 23 | 20 | 20 | 18 |

| Insgesamt | 22 | 20 | 18 | 18 | 16 |

| OSTDEUTSCHLAND | |||||

| Öffentlicher Dienst | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Privatwirtschaft | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 |

| Insgesamt | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |

| Zur Erklärung: Der Öffentliche Dienst umfasst die Öffentliche Verwaltung, die Bereiche von Verteidigung und Sozialversicherung sowie Erziehung und Unterricht. Die Datengrundlage der Jahre 2006 bis 2021 ist die Verdienststrukturerhebung. Ab 2022 sind es die Ergebnisse der Verdiensterhebung. Quelle: Statistisches Bundesamt | |||||